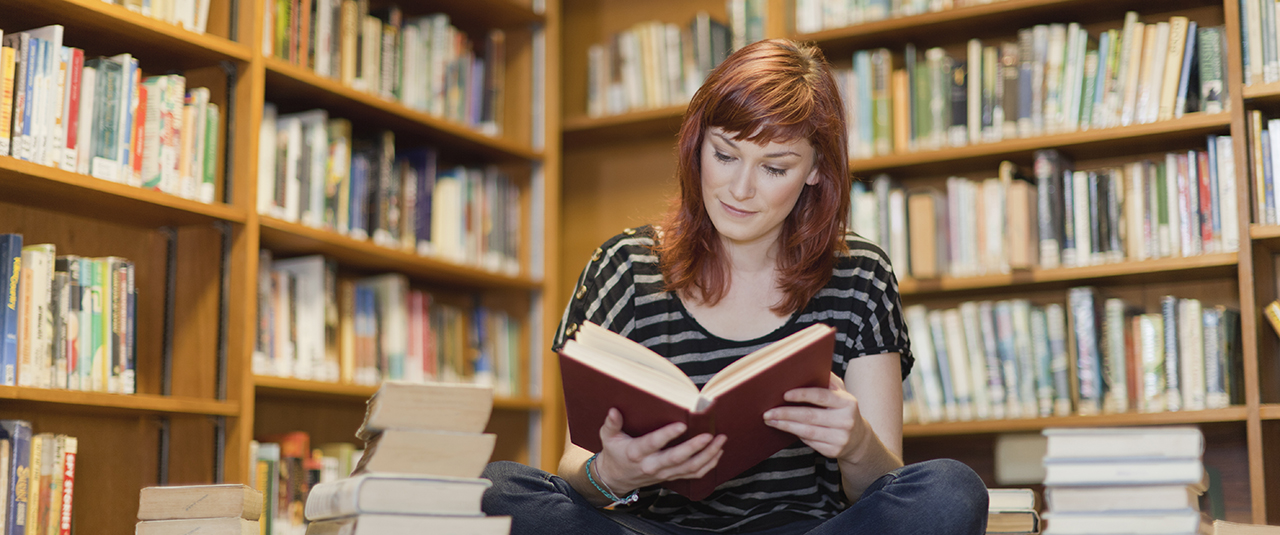

Ausgewählte Krankheitsbilder und Behinderungen Teil 2

In diesem Kapitel finden Sie Teil 2 zu ausgewählten Diagnosen, die häufig im Zusammenhang mit Pflegebedürftigkeit stehen. Sie erhalten einen Überblick über die Symptome und Behandlungsmöglichkeiten sowie weiterführende Informationen. Die Informationen erheben keinen Anspruch auf vollständige Darstellung und ersetzen keine fachärztliche Betreuung und Diagnosestellung.

Bei jeder Erkrankung können Notfälle auftreten. In den Modulen „Häusliche Notfälle meistern“ und „Besondere Notfälle meistern“ gibt es dazu weitere Informationen sowie Tipps zur ersten Hilfe.

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus (auch Zuckerkrankheit genannt) ist eine Erkrankung des Stoffwechsels. Sie wird durch eine unzureichende oder fehlende Bildung des körpereigenen Hormons Insulin ausgelöst. Insulin sorgt dafür, dass aufgenommene Kohlenhydrate in Form von Zucker (Glukose) in die Körperzellen gelangen können. Dort wird die Glukose für den Energiestoffwechsel benötigt. Wenn dies nicht funktioniert, weil der Körper etwa zu wenig Insulin produziert, verbleibt der Zucker im Blutkreislauf und verursacht Probleme wie eine vermehrte Urinausscheidung, Durst oder Müdigkeit.

Die Erkrankung kommt in zwei unterschiedlichen Formen vor, einmal bildet der Körper kein Insulin. Diese Form tritt häufig bei Jüngeren auf und wird Diabetes mellitus Typ 1 genannt. Diabetes mellitus Typ 2 ist die Bezeichnung für den typischen „Altersdiabetes“.

Mit Diabetes mellitus leben

Zur Behandlung der Zuckerkrankheit gehört die regelmäßige Überprüfung des Blutzuckerwertes mit einem Schnelltest, eine medikamentöse Behandlung mit einem Arzneimittel und/oder das Zuführen von Insulin als Injektion unter die Haut. Weitere Maßnahmen kommen hinzu:

- Beratung und Schulung zu den für die Therapie notwendigen Medikamenten, dem Umgang mit außergewöhnlich hohen oder niedrigen Blutzuckerwerten etc.

- Ernährungsberatung, ggf. gekoppelt an eine Reduktion des Körpergewichts

- Beratung und Schulung zu den Langzeitfolgen und möglichen vorbeugenden Verhaltensweisen

Unterzuckerung

Verabreicht sich eine Person Insulin und nimmt im Anschluss keine verwertbaren Kohlenhydrate zu sich, kann der Blutzuckerspiegel ungewollt stark absinken und eine Unterzuckerung ist möglich. Dies merken die Betroffenen durch beginnenden Heißhunger, Körperzittern, Schweißausbruch und eine Veränderung der Bewusstseinslage. Auch eine starke körperliche Belastung kann zu einer Unterzuckerung führen.

Im Alltag ist eine Unterzuckerung das größte Risiko der Erkrankung. Sie erfordert sofortiges Handeln.

Zur schnellen Beseitigung einer Unterzuckerung ist etwas Traubenzucker oder ein Glas gesüßter Saft hilfreich. Zudem sollte die Person nach ihrer Stabilisierung den Blutzucker einmal mehr kontrollieren.

Im Modul „Besondere Notfälle meistern“ finden Sie weitere Informationen zum Umgang mit einer Über- oder Unterzuckerung.

Tipps zur Ernährung bei Diabetes gibt Ihnen das Modul „Essen und Trinken“.

Die meisten betroffenen Menschen wissen im Alltag mit der Erkrankung umzugehen. Sie kennen ihre Körperreaktion auf eine Blutzuckerveränderung recht gut, beispielsweise wenn sie sich mehr anstrengen als üblich.

Die Webseite diabinfo.de stellt Informationen für Angehörige von Menschen mit Diabetes zur Verfügung.

Langzeitfolgen des Diabetes mellitus

Diabetes mellitus verändert den Stoffwechsel mit langfristigen Folgen:

- Die Erkrankung führt langfristig zu Durchblutungsstörungen, etwa am Auge oder in den Beinen und Füßen.

- Zugleich können Nervenbahnen geschädigt werden und zu einer sogenannten Neuropathie führen. Dabei bestehen vor allem Störungen in der Wahrnehmung von Druck, Berührung etc. etwa in den Beinen und Füßen.

- Als Folge der Durchblutungsstörungen und der Neuropathie kann sich ein diabetisches Fußsyndrom entwickeln. Dabei verändert sich langfristig das Fußgewölbe, mögliche Wunden heilen schlecht ab und erfordern eine komplexe Wundtherapie.

- Durch die Veränderungen der Blutgefäße kann auch die Nierenfunktion betroffen sein. Als Spätfolge kann das Organ versagen.

Auf der Webseite des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) sind weitere Informationen zum Diabetes Typ 1 und 2 zusammengestellt.

Epilepsie

Eine Epilepsie gehört zu den neurologischen Erkrankungen. Sie betrifft das Gehirn und das zentrale Nervensystem (ZNS). Bei den Betroffenen besteht die Gefahr, dass Gehirnzellen unkontrolliert Signale aussenden. Dabei kann es zu verzerrter Mimik, Sprechstörungen, Zuckungen der Gliedmaßen oder auch zur Bewusstlosigkeit kommen. Dies wird als epileptischer Anfall bezeichnet.

Einen epileptischen Anfall mitzuerleben, kann beängstigend sein. Die betroffene Person sackt ggf. in sich zusammen oder fällt plötzlich um. Bei einem generalisierten Anfall ist sie in diesem Moment nicht ansprechbar, das Bewusstsein ist ausgeschaltet. Einige Körperbereiche oder der gesamte Körper zucken bzw. verkrampfen unwillkürlich. Auch das Gesicht kann davon betroffen sein. In manchen Fällen kommt es zu Urinverlust.

Hilfe während eines epileptischen Anfalls

Schützen Sie eine betroffene Person während eines epileptischen Anfalls vor weiteren Verletzungen:

- Schieben Sie Möbelstücke beiseite, um Anstoßverletzungen für den Kopf oder Körper zu vermeiden.

- Legen Sie ggf. ein Polster oder Kissen unter den Kopf. So gewährleisten Sie, dass dort Verletzungen möglichst vermieden werden.

- Gewähren Sie Sichtschutz im öffentlichen Raum, falls der Anfall dort geschieht.

- Rufen Sie einen Rettungswagen, falls der Anfall länger als 3-5 Minuten andauert. Verabreichen Sie ggf. ein Notfallmedikament

Leiten Sie eine Wiederbelebungsmaßnahme ein, wenn bei einem langanhaltenden generalisierten Anfall die Atmung aussetzt und Anzeichen eines Kreislaufstillstands vorliegen.

Wie Sie bei einer Wiederbelebungsmaßnahme vorgehen, erfahren Sie im Modul „Häusliche Notfälle meistern“.

Das Bundesministerium für Gesundheit informiert über die Webseite gesund.bund.de zum Thema Epilepsie.

Die Deutsche Epilepsievereinigung e. V. informiert zum Thema Epilepsie und bietet zudem die Möglichkeit, eine Selbsthilfegruppe in der näheren Wohnumgebung zu finden.

Auf der Webseite der Deutschen Hirnstiftung e. V. finden Sie ausführliche Informationen zum Thema Epilepsie. Zudem gibt es dort ein Beratungsangebot.

Herzschwäche

Herzschwäche ist das umgangssprachliche Wort für eine Herzinsuffizienz. Das ist keine eigenständige Erkrankung, sondern beschreibt das Zusammentreffen verschiedener Symptome bzw. Krankheitsfolgen, die zu einer Schwächung der Herzleistung führen.

Erkrankungen des Herzens beeinträchtigen oftmals die körperliche Belastbarkeit. Diese ist beispielsweise abhängig von der Kraft, die das Herz hat, um Blut in den Körperkreislauf zu pumpen. Betroffene können bei einer Herzschwäche beispielsweise nicht mehr zügig Treppensteigen oder körperlich fordernde Ausdauersportarten ausführen. Hier einige Beispiele für Erkrankungen, die zu einer Herzschwäche führen können.

- Herzinfarkt

- Koronare Herzkrankheit (KHK)

- Erkrankungen der Herzklappen (Entzündung, Störungen im Verschluss der Klappe, Abriss)

- Entzündung des Herzmuskels (Myokarditis) oder der Herzinnenhaut (Endokarditis)

Betroffene sind im Alltag weniger leistungsfähig im Vergleich zu gesunden Gleichaltrigen. Sie können unter körperlicher Belastung Luftnot verspüren und ermüden schneller. Bei einer zunehmenden Herzinsuffizienz kann Luftnot auch in Ruhe auftreten und weitere Beschwerden kommen hinzu.

Bei einer akuten Herzerkrankung ist eine schnelle Behandlung notwendig. Ist die Akutphase abgeklungen, schließen sich fachärztliche Kontrollen an. Wichtig sind auch eine ärztlich begleitete medikamentöse Therapie und eine gute Aufklärung zur Erkrankung, um im Alltag eine gute Lebensqualität zu erreichen. Betroffene profitieren beispielsweise von regelmäßiger Bewegung und moderatem Ausdauertraining (Herzsport). Was auch noch hilfreich sein kann:

- Gewicht reduzieren, sofern Übergewicht vorliegt

- Ernährung umstellen

- Kenntnisse zur Entspannung im Alltag aufbauen und anwenden

- Sich das Rauchen abgewöhnen

Aktiv bleiben ist wichtig

Betroffene profitieren von einer individuellen Unterstützung im Alltag. Wenn Ängste eine Person davon abhalten, spazieren zu gehen oder eine Veranstaltung zu besuchen, kann Begleitung die notwendige Sicherheit vermitteln.

Dies müssen nicht unbedingt Sie selbst leisten! Vielleicht gibt es im Freundes- und Bekanntenkreis jemanden, der Sie unterstützt? Eine solche Hilfe kann auch über die Pflegeleistungen Entlastungsbetrag oder Verhinderungspflege finanziert werden.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt gezielte Tipps und Anleitungen für Bewegungsangebote, die auch zu Hause durchgeführt werden können.

Die Webseite der Deutschen Herzstiftung e. V. informiert umfassend zu unterschiedlichen Herzerkrankungen und bietet zugleich weiterführende Angebote.

Krebserkrankungen

Bei einer Krebserkrankung entstehen aufgrund eines unkontrollierten Wachstums von Körperzellen Geschwulste (Tumore). Diese Krebszellen können Organe verdrängen oder in umliegendes Gewebe einwachsen und dort Schäden anrichten. Die Symptome einer Krebserkrankung sind unterschiedlich, da manche Krebsarten sich zunächst kaum bemerkbar machen (z. B. Magenkrebs) und andere schon in der Frühphase zu ertasten sind (z. B. Brustkrebs).

Einige Krebsarten bilden sich erst ab einem höheren Lebensalter aus. Bei anderen Krebserkrankungen haben Fachleute herausgefunden, dass Risiken für Kinder und Heranwachsende bestehen, etwa für Hodenkrebs oder Leukämie.

Therapie bei einer Krebserkrankung

Eine Krebserkrankung ist in den meisten Fällen gut behandelbar, vor allem wenn die Diagnose frühzeitig gestellt wird. Meist erfolgt eine operative Entfernung der Krebszellen. Zusätzlich kann eine Strahlentherapie gezielt Tumorzellen im umliegenden Gewebe zerstören. Je nach Krebsart kann eine Behandlung mit einem speziellen Medikament notwendig sein – eine Chemotherapie. Diese hemmt unter anderem die Teilung und Vermehrung von Tumorzellen.

Die Behandlung ist für die betroffenen Menschen oftmals sehr anstrengend, auch weil verschiedene Nebenwirkungen wie Übelkeit, Appetitlosigkeit und Müdigkeit vorkommen können.

Auf der Webseite der Deutschen Krebshilfe e. V. gibt es umfangreiche Informationen zum Thema. Auch Beratung ist möglich.

Auf der Webseite des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) erhalten Sie Informationen zur Erkrankung. Die Seite hält zudem eine Übersicht zu Krebszentren bereit und bietet Beratung an.

Die Webseite der Barmer informiert zum Thema Krebs, wie er entsteht und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt.

Auch für die Angehörigen ist eine Krebserkrankung sehr belastend. Denken Sie auch an sich und nutzen Sie Unterstützungsangebote!

Die Deutsche Krebshilfe e. V. bietet auch gezielt Hilfen für Angehörige an.

Morbus Parkinson

Morbus Parkinson gehört zu den neurologischen Erkrankungen. Die chronische Krankheit entwickelt sich durch eine Veränderung des Stoffwechsels im Gehirn. Die Ursache ist ein Mangel des Botenstoffs Dopamin, der an der Bewegungssteuerung beteiligt ist. Dazu kommt es, weil in einer bestimmten Hirnregion (Substantia nigra) Nervenzellen absterben. Der Botenstoff Dopamin wird dann nicht mehr in ausreichender Menge gebildet.

Als Folge können sich über eine längere Zeit verschiedene Symptome entwickeln:

- Verlangsamte Bewegung (Bradykinesie): Insgesamt bewegen sich Betroffene langsamer, sodass sie für alltägliche Handlungen wie die Körperpflege oder das Ankleiden mehr Zeit benötigen.

- Bewegungsarmut (Akinesie): Dadurch verändert sich das Gangbild, die Arme schwingen nicht mit, die Schritte sind klein und das Losgehen erfolgt verzögert, auch das abrupte Stehenbleiben ist erschwert.

- Nachlassen der Gesichtsmimik: Dies beeinflusst die Kommunikation, da Betroffene weniger gut über die Mimik etwas ausdrücken können (z. B. Augenbrauen heben).

- Muskelsteife (Rigor): Die Skelettmuskulatur ist anhaltend unter Spannung. Dies bewirkt eine muskuläre Steifheit. Oftmals sind zu Beginn der Nacken, die Schultern und die Oberarme betroffen. Auch das Gangbild ändert sich dadurch im Verlauf.

- Zittern (Tremor): Besonders typisch ist das Zittern der Hände im Ruhezustand. Im Verlauf kann sich der Tremor auch an den Armen oder am Kopf zeigen.

- Das Sprechen wird im Verlauf der Erkrankung monotoner, auch Schluckstörungen können sich entwickeln.

- Das Schriftbild verkleinert sich, teilweise wird die Schrift krakelig.

- Kognitive Veränderungen: Manche Betroffene entwickeln im Verlauf der Erkrankung kognitive Beeinträchtigungen.

Mit Medikamenten kann die Erkrankung im Frühstadium gut behandelt werden, im späteren Stadium können sie die Symptome lindern, jedoch nicht mehr komplett verschwinden lassen.

Die Webseite der Deutschen Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen e. V. (dpg) hält umfangreiche Informationen bereit. Auch Beratung ist möglich.

Auf der Webseite Patienten-Information.de finden Sie Informationen zum Morbus Parkinson.

Informationen und Tipps für den Alltag mit einer Parkinson-Erkrankung bietet die Webseite gesundheitsinformation.de.

Multiple Sklerose (MS)

Multiple Sklerose (MS) ist eine chronische Erkrankung des zentralen Nervensystems und des Gehirns. Sie wird oftmals die „Krankheit mit tausend Gesichtern“ genannt, da sie sich in fast jedem neurologischen Symptom zeigen kann. MS ist neben der Epilepsie eine der häufigsten Erkrankungen bei jüngeren Menschen.

Bei einer MS kommt es zu schubartigen Entzündungen am Rückenmark oder in Gehirnregionen. Die akuten Entzündungsherde führen zu unspezifischen Symptomen, wie beispielsweise Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, Sehstörungen, Müdigkeit oder Missempfindungen. Heilen die Entzündungen ab, entwickeln sich Verhärtungen an den betroffenen Gebieten. Diese können dauerhafte Beschwerden verursachen, etwa das Gangbild verändern oder das Sehen beeinträchtigen.

Die Behandlung einer MS ist abhängig vom Beschwerdebild

Einige Menschen mit einer MS erleben beschwerdefreie Zeiten, die länger andauern können. Andere Betroffene haben viele entzündliche Krankheitsschübe und erleben kaum beschwerdefreie Phasen.

- Im akuten Schub kann eine Therapie mit Kortison helfen.

- Manche Betroffene profitieren von einem speziellen Verfahren zur Blutwäsche, der Plasmapherese.

- In beschwerdearmen oder -freien Phasen kann Physiotherapie helfen.

- Regelmäßige Bewegung und Sport können die Muskulatur stärken.

Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft e. V. informiert auf ihrer Webseite zum Krankheitsbild, Ursachen und verschiedenen Behandlungsfeldern.

Auf der Webseite des Kompetenznetzes Multiple Sklerose e. V. gibt es Informationen für Betroffene und Interessierte.

Die Barmer informiert auf ihrer Webseite zur Multiplen Sklerose.

Schlaganfall (Apoplex)

Hinter dem Begriff Schlaganfall verbirgt sich eine plötzlich beginnende, lebensbedrohliche Störung der Durchblutung im Gehirn. Verursacht wird dies etwa durch den Gefäßverschluss einer Hirnarterie oder durch eine Hirnblutung. Ist ein Blutgefäß verschlossen, werden bestimmte Gehirnabschnitte nicht mehr durchblutet. Sie können absterben. Kommt es zu einer Blutung, etwa durch einen Riss in einem Blutgefäß, verdrängt das dort austretende Blut Gewebe und drückt es zusammen. Die Symptome bei einem Schlaganfall sind vielfältig. So kann es zu starken Kopfschmerzen kommen, doch auch Lähmungserscheinungen sowie Seh- und Sprachstörungen sind möglich.

Es gibt ein Zeitfenster für eine erfolgreiche Therapie. Treten bestimmte Symptome bei einer Person auf, zählt jede Minute (Time is brain). Worauf Sie bei einem Verdacht auf einen Schlaganfall achten sollten und wie Sie dann vorgehen, ist im Modul „Besondere Notfälle meistern“ ausführlich erklärt.

Leben nach einem Schlaganfall

Nicht jeder Schlaganfall führt nach der Akutbehandlung zu schwerwiegenden anhaltenden Beeinträchtigungen für das Gedächtnis oder die Bewegungsfähigkeiten. Häufig bleiben jedoch einige Beeinträchtigungen in unterschiedlicher Ausprägung bestehen.

Möglich sind unter anderem:

- Anhaltende Lähmungserscheinungen in einem Bein und /oder Arm

- Sprachstörungen

- Gangstörungen

- Gangunsicherheit

- Schluckstörungen

- Sehstörungen durch eine Gesichtsfeldeinschränkung

- Störungen in der Feinmotorik

- Gedächtnisprobleme unterschiedlicher Art (z. B. Merkstörungen)

Einige praktische Tipps für Angehörige gibt die Webseite „Neurologen und Psychiater im Netz“.

Was im Alltag unterstützt

Menschen profitieren nach einem Schlaganfall von einer therapeutischen Unterstützung durch Physio- und Ergotherapie sowie durch eine logopädische Behandlung möglicher Sprach- und Schluckstörungen.

Die Webseite Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe e. V. informiert Betroffene und Interessierte zum Thema Schlaganfall.

Auf der Webseite Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe e. V. gibt es ebenfalls einen Bereich mit Informationen für Angehörige.

Die Webseite gesund.bund.de vom Bundesgesundheitsministerium informiert zum Thema Schlaganfall

Die Deutsche Hirnstiftung e. V. stellt auf ihrer Webseite Informationen zum Thema Schlaganfall bereit.